‘মানুষের পরম ভাগ্য হচ্ছে এমন কাজের জন্য জন্ম নেওয়া, যা তার জন্য কর্মসংস্থান ও মঙ্গল বয়ে আনে- হোক না একটি ঝুড়ি তৈরি অথবা বিস্তৃত তলোয়ার অথবা খাল অথবা প্রতিমূর্তি অথবা গান।’- আর ডব্লিউ ইমারসন।

অনেক দিন আগের সংবাদ, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা এখনো আছে। সংবাদটি এই যে ১০ ও পাঁচ বছরের দুই সন্তানকে সেতুর ওপর থেকে পদ্মায় ফেলে দিয়েছে জন্মদাতা বাবা। সন্তান হারানোর বেদনায় মুহ্যমান মা মমতাজ খাতুনের বুকফাটা কান্নাজড়িত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো হত্যার পেছনের কারণ, ‘অন্যের বাড়িতে কাজ করি, কাঁথা সেলাই করি ছেলি-মিয়ির মুখে ভাত দেই।

স্বামী কোনো কাজ করে না। ঈদি ছেলি-মিয়িরা নতুন জামা চাইছিল। স্বামী না দিতে পাইরি নদীতে ফেলি মারি ফেলিছে।’ সে সময়ের একটি ইংরেজি দৈনিকে লিখেছিল, শিশু সন্তানটির পায়ে শিকল পরিয়ে মা কাজে বেড়িয়েছে, পাছে মানসিক ভারসাম্যহীন শিশুটি হারিয়ে যায়। শিশুটির বাবা তাদের ছেড়ে চলে গেছে কিছুদিন আগে। আবার গল্পগাথা নাটকে দেখি অভাবের তাড়নায় বাবা তার মেয়েকে বিক্রি করে দেয়।

যাদের বর্ণনা দিয়ে এই নিবন্ধের শুরু করা হলো, তারা গরিবের গরিব-সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় ‘চরম দরিদ্র’। বলার অপেক্ষা রাখে না, বোধ হয় যে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কালজয়ী সেই কবিতার লাইন ‘ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি’; কিংবা রফিক আজাদের কবিতায় তীব্র ক্ষুধাজনিত হুংকার ‘ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো’-ওই চরম ও হত দরিদ্র ‘বিশেষ’ শ্রেণির মনের ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র।

সুতরাং এই শ্রেণি শুধু গরিব নয়। কথায় আছে, গরিবের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। কিন্তু চরম দরিদ্র এবং হতদরিদ্র পান্তাই পায় না, নুন তো দূরে থাক। আবার গরিব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এনজিও সাহায্যের হাত প্রসারিত করে, কিন্তু চরম দরিদ্র গোষ্ঠী ঝুঁকিপূর্ণ, অস্থায়ী এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুব নাজুক বিধায় তাদের কাছে এনজিও কখনো যেতে চায় না। আক্ষরিক অর্থে ভয়েস, পাওয়ার এবং পার্টিসিপেশন বলতে যা বোঝায়, চরম দরিদ্রের বাস্তব জীবনে তার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই। বলা বাহুল্য, তাদের জীবনে রাষ্ট্র বা সমাজ যেন একেবারেই অনুপস্থিত।

দুই.

স্বাধীনতার পর থেকে গরিবের ‘কোটায়’ ফেলে এই জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার প্রাণান্ত প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। কিন্তু অচিরেই অনুধাবন করা গেল যে গরিব কোনো সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়-লিঙ্গ, অঞ্চল, বয়স ইত্যাদিভেদে তাদের মধ্যে তীক্ষ বিভাজন রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবন হচ্ছে, এক শ্রেণির বিশেষ গরিব আছে, যাদের অর্থনৈতিক রোগ নিরাময়কল্পে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থাপত্র ও দাওয়াই দরকার। বস্তুত এই অনুভূতি থেকে গরিবের গরিব-চরম দরিদ্র সরকারি, দাতাগোষ্ঠী ও গবেষকের নথিতে আলাদা অধ্যায় বা অনুচ্ছেদে জায়গা করে নিল। অনুমান যে বাংলাদেশে তারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ থেকে ২০ শতাংশ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, চরম দরিদ্রের জন্য আলাদা করে চিন্তা করা কেন? শুধু সামাজিক ন্যায়বিচার বা নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের দরিদ্রকে আলাদাভাবে দেখার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা ঠিক হবে না। একটি সমাজে যদি বণ্টনব্যবস্থার উন্নতি ঘটে, তাহলে তাদের জীবনে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সামাজিক পুঁজি সঞ্চয়নের হাতিয়ারও হতে পারে।

আরেকটি প্রদীপ্ত বিষয়, একটি দরিদ্রবান্ধব সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধু আয়-হস্তান্তরের কথা বলে না; দরিদ্রকে একজন পরোক্ষ সাহায্যগ্রহীতা থেকে উঁচুমানের প্রবৃদ্ধি অর্জনের অ্যাক্টিভ এজেন্ট হিসেবে বিবেচনা করে। যা হোক, এ কথা সত্য যে সত্তরের দশকের আগ পর্যন্ত নারীসমাজকে যেমন উন্নয়ন ডিসকোর্সে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হতো, তাত্ত্বিক কিংবা প্রায়োগিক গবেষণায়ও অক্ষম ও বয়স্ক জনগোষ্ঠী, যাদের বেশির ভাগই চরম দারিদ্র্যে নিপতিত, অনুচ্চ থেকে যেত। আজকাল পরিস্থিতির প্রান্তিক উন্নতি ঘটিয়ে চরম দরিদ্র আলোচনার আলোতে অবস্থান নিতে পেরেছে। এর কিছুটা কৃতিত্ব ব্র্যাকের আলট্রা পুওর কেন্দ্রিক গবেষণা ও প্রোগ্রাম এবং চরম দরিদ্র নিয়ে বিআইডিএসের, বিশেষ করে ড. জুলফিকার আলির গভীর গবেষণা।

তিন.

কেনিয়ার একজন গরিব মানুষ দারিদ্র্য নিয়ে একজন গবেষকের কাছে তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেছেন এভাবে : ‘আমার ঘরের বাইরে আপনি আমাকে দেখছেন, সুতরাং আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না দারিদ্র্য কী। ঘরটির দিকে তাকান এবং গহ্বরগুলো গুনতে থাকুন। আমার তৈজসপত্র এবং আমার পরিধানের দিকে নজর দিন। সব কিছুর দিকে তাকান এবং যা দেখলেন, তা-ই লিখুন। যা আপনি দেখছেন, তা-ই দারিদ্র্য।’

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও চরম দরিদ্র মানুষকে চিহ্নিত করতে খুব বেশি কষ্ট হওয়ার কথা নয়। গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাক্ষাৎ ঘটে শীর্ণকায়, খালি গায়ে মানুষের সঙ্গে; দেখে মনে হয় আতঙ্কিত এবং ক্ষমতাহীন। খুব সম্ভবত তিনি দিনমজুর। চরম দরিদ্র একজন মানুষ। অথবা ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য অপেক্ষমাণ গাড়ির জানালা দিয়ে জীর্ণ বস্ত্রে ক্ষীণকায় যে শিশুটি বকুল ফুলের মালা কেনার জন্য আবদার রাখে অথবা ভিক্ষার জন্য হাত বাড়ায়, সে চরম দরিদ্র। তার পরও গবেষকরা এই জনগোষ্ঠীর কিছু বৈশিষ্ট্য আলাদা করে দেখার অবকাশ খুঁজেছেন।

এমন দরিদ্রের নিজস্ব জমি এবং জমিবহির্ভূত সম্পদ বলতে তেমন কিছু থাকে না। খানা জরিপে তাদের বেশির ভাগ নিরেট ভূমিহীন জনগোষ্ঠী। ভাঙা চালা, ভাঙা বেড়াসমেত কুঁড়েঘরে তাদের বাস, স্বাস্থ্যসম্মত পানি কিংবা পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ নেই এবং তাদের বেশির ভাগই সাধারণত কৃষি বা অ-কৃষি খাতে নিয়োজিত দিনমজুর। অভাবের কারণে সন্তানরা স্কুলে যেতে পারে না; অধিকন্তু উপার্জনে নামে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ঋণের পরিমাণ সঞ্চয়ের কয়েক গুণ বেশি। দু-একটি ধাক্কা খেয়ে তারা প্রান্তিকতায় পৌঁছে।

বাংলাদেশ সরকার গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি মূলত এই জনগোষ্ঠীর জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী শুধু পরিমাণগতভাবে পরিমাপযোগ্য সম্পদের অভাবের মধ্যে বাস করে না, প্রায়ই ‘নাজুক’ পরিস্থিতিরও শিকার। যেমন-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধায় কম প্রবেশগম্যতা, নিজের ওপর কম আস্থা এবং নিজেকে ক্ষমতাহীন ভাবার প্রবণতা। এই ধরনের ঝুঁকি বা নাজুক পরিস্থিতি তাদের দারিদ্র্যকে তীব্রতর করে তোলে। মোটকথা, খানার বেশির ভাগ আয় আসে কৃষি ও অ-কৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রম থেকে।

চার.

ওপরে বর্ণিত উপাদানগুলো চরম দরিদ্র মানুষের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এগুলোই চরম দারিদ্র্যের জন্য দায়ী কি না, তা নির্ণয় করতে হলে রিগ্রেশনের আশ্রয় নিতে হবে। এমন একটি রিগ্রেশন থেকে জানা যায়, (ক) চরম দারিদ্র্যের নিয়ামক হচ্ছে খানার আকার ও গঠন-বেশিসংখ্যক শিশু ও মহিলা সমেত খানাগুলোর চরম দারিদ্র্য থাকার আশঙ্কা বেশি; (খ) অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে, খানাপ্রধানের শিক্ষার স্তর দারিদ্র্যের স্তরকে প্রভাবিত করে; (গ) ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী খানার মধ্যে চরম দারিদ্র্যের প্রকোপ কম থাকে এবং (ঘ) ভোগবৃদ্ধির পেছনে যেসব বৈশিষ্ট্য কাজ করছে তার মধ্যে আছে শিক্ষা, পেশা বা জনমিতিক পরিবর্তন থেকে পাওয়া সম্পদের ওপর লাভের হার। অর্থাৎ শুধু সম্পদের পরিমাণের ওপর নয়, চরম দারিদ্র্য নির্ধারণ করে সম্পদ থেকে প্রাপ্ত লাভের হার, যে বিষয়ে একটু আগে আলোকপাত করা হয়েছে।

চরম দরিদ্র খানার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে সাধারণত পুষ্টিজাতীয় খাবারের প্রকট অভাবের কারণে খানার সদস্যরা দৈহিকভাবে খুব দুর্বল থাকে। ফলে কায়িক শ্রমনির্ভর কর্মকাণ্ডে তাদের চাহিদা খুব একটা থাকে না এবং কাজ যদি বা জোটে, মজুরি এত কম থাকে যে তা দিয়ে শরীরের পুষ্টিগত উন্নয়ন সম্ভব হয় না। আর পুষ্টিগত সমস্যা থাকে বলেই বেশি মজুরির কাজ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ চরম দারিদ্র্যে পতিত খানাগুলো এক ধরনের ‘মাকড়সার জালে’ আবর্তিত হতে থাকে, যাকে বলে দারিদ্র্যফাঁদ। এটিকে আবার মারণফাঁদও বলা যায়, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হতে পারে।

যা হোক, এই জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ কেন্দ্রীভূত থাকে খুব অনুন্নত এলাকায়-মঙ্গাপীড়িত (বৃহত্তর রংপুর), নদীভাঙন (সিরাজগঞ্জ), লবণাক্ত (উপকূলীয়) এবং অতি নিম্নাঞ্চলে (সুনামগঞ্জ)। তারাই আবার প্রধানত মৌসুমি ক্ষুধার শিকার হয়। বিশেষত রংপুর অঞ্চলে মঙ্গার মৌসুমে, যা এখন প্রায় অনুপস্থিত-খানাগুলোর ৫০ শতাংশ সময়ে কোনো এক বেলা না খেয়ে থাকতে হয়। আবার মঙ্গা থাকুক বা না থাকুক, খানাগুলোর অর্ধেকই সারা বছর আধাপেটে থাকে।

বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে দারিদ্র্য ও মৌসুমের আচরণ পরস্পরকে পরাবদ্ধ করে রাখে। অথচ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু দারিদ্র্যসংক্রান্ত নীতিমালায় খুব একটা গুরুত্ব পায় বলে মনে হয় না। যা হোক, আশপাশের অঞ্চলে মৌসুমি অভিবাসন ঘটিয়ে তারা অবস্থার উন্নতি ঘটানোর প্রাণান্ত চেষ্টা চালায়। আবার যদি কখনো অভাবের তাড়নায় শহরে আসতেই হয়, যেমনটি ঘটেছিল ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’ ছায়াছবিতে গোলাপীর বেলায়-তখন তাদের ঠাঁই মেলে রেললাইনের ধারে কোনো বস্তিতে, খোলা আকাশের নিচে ফুটপাতে, পার্কের বেঞ্চিতে অথবা কোনো পতিতালয়ে।

পাঁচ.

বাংলাদেশে ‘চরম দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি’ নামে আলাদা কর্মসূচি বিজ্ঞান ও বাস্তব সম্মত। যদি ধরে নেওয়া হয় যে মাত্র এক কোটি লোক চরম দরিদ্র, তার মানে এই সংখ্যক মানুষ ও তাদের প্রজন্ম দেশের জিডিপিতে অবদান রাখবে না; অথচ প্রতিবছর তাদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ কিংবা হাতে থালা ধরিয়ে দিতে হবে ভিক্ষার জন্য। দেশ বঞ্চিত, মানুষ অপমানিত। তাহলে তথাকথিত ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’ এবং ‘মুক্তি’ কার জন্য?

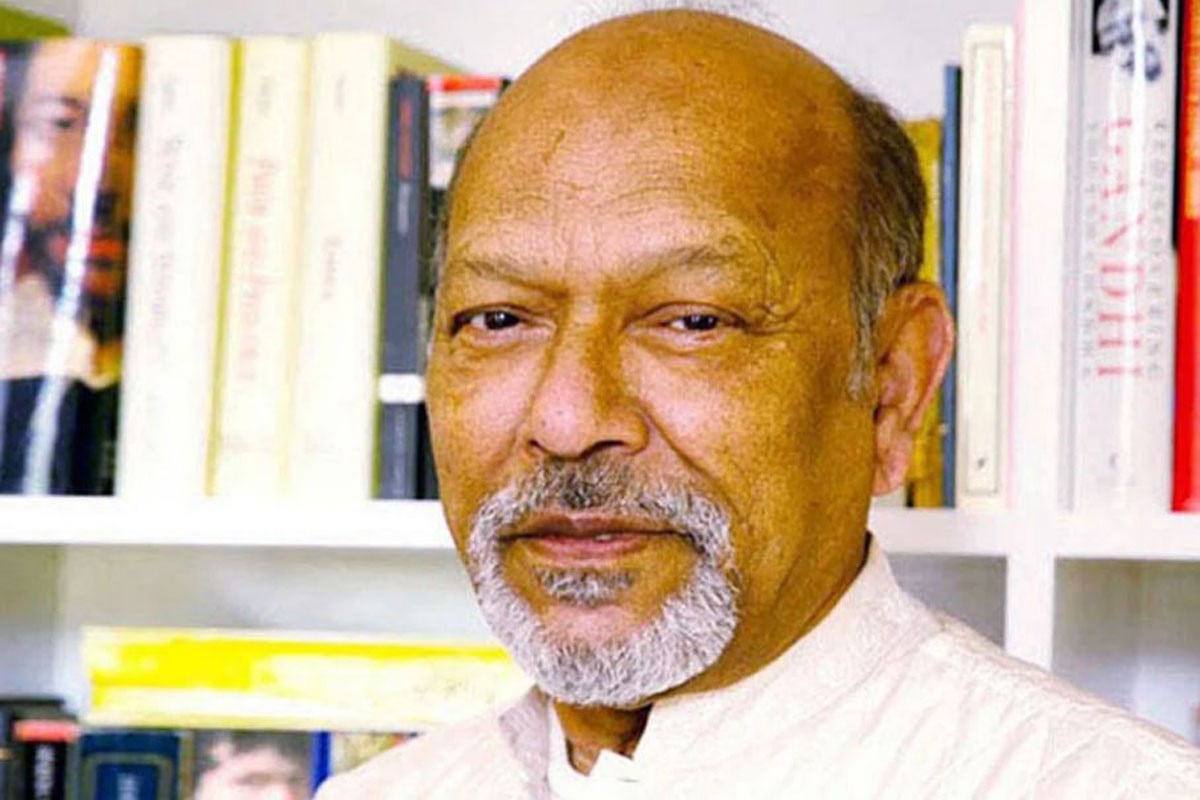

লেখক : অর্থনীতি বিশ্লেষক, সাবেক উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ